지난 2월 27일 서울 목동 방송회관 앞에서 거리 기자회견이 열렸다. 회견의 핵심 사항은 방송통신심의워원회가 웹툰 23편을 청소년 유해매체로 지정한 것에 대한 항의였다. 사회적으로 온전한 문화라 인정받지 못한 대중 미디어에 대한 정부의 부정적인 시선은 비단 만화에만 한정되어 있지 않다. 만화와 함께 학교폭력의 원인으로 지목된 게임 역시 ‘규제 셔틀’이라는 오명을 벗지 못하고 있다.

일각에서는 그 동안 정부의 ‘마녀사냥’ 대상이 되었던 만화가 그 바통을 게임에게 넘겨주었다는 지적이 잇따르고 있을 정도로, 대중 특히 청소년에게 인기가 많다고 알려진 신진문화에 대한 정치계와 교육계, 그리고 여론은 매한가지라는 평이 지배적이다. 그렇다면 만화 그리고 게임을 바라보는 정부의 시각, 그리고 이에 대한 규제는 얼마큼 큰 유사성이 있을까.

대중문화에 대한 부정적 인식이 규제로 이어진다

▲

방송통신위원회의 웹툰 청소년유해매체물 지정에 반대하는 뜻을 담은 로고

만화와 게임에 대한 정부와 여론의 시각은 신기할 정도로 닮아 있다. 상스러운 언행 묘사와 폭력 조장, 선정성 등의 원인으로 만화와 게임은 청소년에게 유해하다는 인식이 지배적이다. 1960년대 불량만화의 단점을 지적하는 기사, 그 대상을 만화에서 게임으로 변경하면 최근 게임의 유해성을 꼬집는 일부 언론의 태도와 크게 다를 바가 없다. 유해한 만화와 그렇지 않은 만화를 구분하는 능력이 어린이에게는 없으므로 이를 정부가 전담해야 한다는 책임전가 현상 역시 뚜렷하게 나타나고 있다.

각 문화에 대한 규제정책이 대형 사건으로 인해 현실화되었다는 점 역시 동일하다. 만화의 경우 1970년대 만화 캐릭터의 부활을 실제로 시험해보고 싶다는 이유로 스스로 목숨을 끊은 정병섭 자살 사건과 ‘일진’을 사회적인 이슈로 부각시킨 1996년 ‘일진회’ 사건이 대표적인 사례로 떠오른다. 최근 이슈화된 중학생 자살 사건의 경우에도 게임이 유일한 원흉이 아니었음에도 불구하고, 핵심 사항으로 지목된 바 있다.

관련 사건이 발발함과 동시에 만화, 게임과 같은 대중문화를 원흉으로 삼은 정부는 이전부터 준비해왔던 규제책을 때에 맞춰 현실화시킨다. 1997년 제정된 청소년보호법의 전신이라 할 수 있는 `청소년 보호를 위한 유해 매체물 규제에 대한 법률안’은 1996년 발의되었으나 학교폭력 이슈에 맞춰 이듬해 ‘청소년 보호’를 전면에 내세워 국회 본회의를 통과했다. 현재 시행 중인 2종의 셧다운제 역시 발의된 시기는 훨씬 이전이지만, 게임의 부작용이 사회적 이슈로 떠오른 2011년에 와서야 입법과정을 거쳐 제도화되었다.

이러한 규제는 게임 혹은 만화의 유해성을 객관적으로 증명하는 연구 없이 일방적으로 진행되었다는 점에서 큰 공통점을 보인다. 게임문화재단에서 지난 2월 15일에 개최한 토론회에서 제기된 의견에 따르면 특정 미디어가 폭력성을 유발한다는 신뢰도 높은 연구결과는 아직 발표된 바가 없다. 익명의 제보 혹은 단발적인 사례 및 연구결과를 토대로 규제에 대한 필요성이 도출된 것이 국내의 현실이다.

업계의 자정능력에 대한 신뢰가 부족하다는 것 역시 유사성으로 꼽을 수 있다 이번에 방송통신심의위원회가 청소년 유해매체물로 지정한 23작품 중 15편은 이전부터 19세 미만 구독 불가로 공개 중이었다. 지난 3월 2일, MBC 라디오 ‘손석희의 시선집중’에 출연한 ‘이끼’의 윤태호 작가는 “업체와 작가가 자정 노력을 하고 있음에도 불구하고 정부가 노력 자체를 인정하지 못하고 있다”라고 지적한 바 있다.

올해 7월 시행을 예정한 게임물 민간심의에 대해서 교과부와 여성부는 우려의 목소리를 표하고 있다. 요컨대 업계의 판단 기준을 믿을 수 없다는 것이 정부의 입장이다. 이에 대해 국민대학교 황승흠 교수는 “자본주의 역사가 짧은 국내의 경우 사업자 자율규제에 대한 사회문화적 전통이 약하다”라고 지적했다. 사업자에 대한 사회적인 신뢰도가 낮기 때문에 관리/규제를 정부가 맡아야 한다는 인식이 강하게 수반되어 있다는 것이다.

대중문화에 대한 정부의 규제, 총체적으로 바라보자

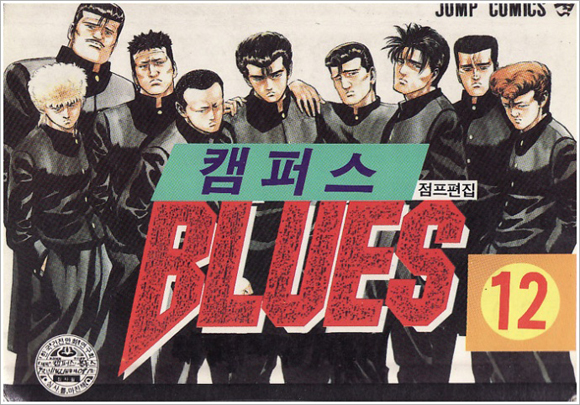

▲

한국 청소년의 학교폭력 교과서로 낙인찍힌 바 있는 일본만화 `캠퍼스

블루스`

한가지 간과할 수 없는 사실은 1997년 학교폭력 근절을 이유로 정부와 국회는 청소년보호법을 제정하는 등, 만화의 부작용을 최소화하기 위해 나섰으나 문제는 해결되지 않았다는 것이다. 현재 게임에 대한 규제 필요성을 촉발시킨 일련의 사건만 살펴보아도 과거 정부의 학교폭력 근절대책이 사실상 실패로 돌아갔음을 알 수 있다. 일각에서는 만화와 마찬가지로 게임 역시 사태 해결 없는 산업의 사장만 초래할 가능성이 존재한다는 우려를 나타내고 있다.

또한 동일한 사회적 사건이 발생할 시 타깃이 된 문화산업에 대한 정부의 태도 및 조치 역시 도돌이표처럼 되풀이되고 있다는 점이 던지는 시사점은 상당히 크다. 1990년대 청소년의 만화 감상을 죄악시했던 국내 여론은 지금은 게임을 유해한 대상으로 여기며 이용에 제한을 두고 있다. 즉, 우리는 아니라는 안일한 태도로 문화산업에 칼날을 들이대는 정부의 입장을 대하면 언제 그 칼날이 자신에게 돌아올지 아무도 모른다는 것이다.

나는 게임을 좋아하지 않으므로, 혹은 만화를 즐겨보지 않으므로 서로의 문제를 강 건너 불구경하듯 바라만 봐서는 안 된다는 지적이 잇따르고 있다. 그러나 가장 중요한 것은 큰 사회문제가 터질 때마다 문제시된 문화에 대한 규제책을 내놓으며 문제를 해결하려 하는 정부의 태도를 언제나 주시해야 한다고 관계자들은 말하고 있다. 즉 만화, 게임 등 대중문화 산업에 대한 규제 분위기 전체를 주시하는 총체적인 시각이 필요하다는 것이다.

현재도 정부는 만화든 게임이든 똑같이 ‘학교폭력을 유발시킨 미디어’ 이상의 의미를 두고 있지 않다. 문제만 터지면 근본적인 해결 없이 특정 문화산업 때리기에 나서는 정부의 소모적인 러시안 룰렛을 멈출 수 있는 방법은 게임과 문화를 비롯한 대중문화가 우리 시대의 ‘유희’임을 적극적으로 알려 이에 관한 긍정적인 여론을 형성하는 것이다.

- 14년 6개월간 이동해서 마인크래프트 끝에 도달한 남자

- 대놓고 베낀 수준, PS 스토어에 '가짜 동숲' 게임 등장

- 디아블로 4 포함, 블리자드 게임 최대 67% 할인

- 한국어 지원, HOMM: 올든 에라 스팀 체험판 배포

- 대파를 끼울 수 있다, 포켓몬스터 '파오리' 재킷 등장

- 챗GPT를 TRPG ‘게임 마스터’로 만들어보자

- [순정남] 연휴 마지막 날, 슬프지만 이들보단 낫다 TOP 5

- 국내 게임패스 자동결제 유저, 당분간 기존 가격 적용된다

- [롤짤] 4시드 T1보다 낮은 LPL, 롤드컵 LCK 독주?

- 후부키·가로우 온다, 오버워치X원펀맨 2차 컬래버 예고

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|